【肘が下がるピッチャー】の2つの投球タイプと6つの原因

ボールを投げるときにどうしても肘が下がってしまう選手はたくさんいます。

肘が下がってしまう原因は選手個々で違います。そのため、肘下がっているのを改善するためには、その選手に応じたメニューに取り組まないと投球フォームは改善しません。

今回、自分のフォームが肘が下がっているか簡単にチェックする方法や肘が下がる6つの原因について解説しています。

自分の子供の投球フォームを見ていると

「肘が下がっているなあ」

と感じるけど、どうやって修正すればいいのか分からなくて悩んでいる保護者さんは多いのではないでしょうか。

ピッチャーで肘が下がるときのタイプは大きく分けて2つあります。

どちらのタイプも効率的な投球フォームとはいえず、肩や肘にかかる負担が大きくてボールのコントロールが難しく、キレのあるボールも投げにくくなってしまいます。

みなさん肘が下がる選手を見つけるとどうしても「肘を上げて投げよう!」と言いたくなりますよね?

しかし、そのようにいっても改善せずにむしろピッチングフォームが余計に崩れてしまうなんてこともあるのではないでしょうか。

これは肘が下がってしまう原因が腕の使い方自体ではなく、体幹や肩甲骨など他の場所をうまく使えていなかったり、柔軟性や筋力不足にあることが多いからです。

肘が下がってしまう投球フォームそのものを矯正するまえに、まずはピッチングで肘がスムーズに上がってこない原因を知ることがとても大切です。

ということで、今回は

- 肘が下がるピッチャーのタイプ分類

- スマホで簡単!投球フォームのチェック法

- 肘が下がってしまう根本的な6つの原因

について紹介します。

肘が下がってしまうピッチャー必見の内容ですのでぜひご覧ください。

芹田祐(セリタタスク)

理学療法士として整形外科病院・整形外科クリニックなどに10年ほど勤務。野球現場では小学生からプロ野球まで幅広い年代の選手に対して述べ1000名以上のリハビリテーション・トレーニング指導経験あり。

保有資格

理学療法士/認定理学療法士/JARTA認定トレーナー/国際認定シュロスセラピスト/修士(医科学)

この記事の目次

ピッチャーに「肘を上げろ」の指導はNG

冒頭でもいいましたが、肘が下がってボールを投げている選手を見るとどうしても「肘をもっと上げて投げろ!」と言いたくなりますよね?

しかし、これはご法度です。

例えるならば、勉強が苦手で頑張ってはいるんだけど、テストでなかなかいい点がとれない子に「もっといい点とれ!」といっているようなものです。

頑張っているのに点数がとれないのであれば、どこでつまずいているのかをチェックしてそこの問題の解き方を考えるようにしないと結果は変わらないですよね?

投球フォームもそれと同じです。

肘が下がっていることを指摘されたピッチャーはなんとか修正しようと思って無理やり腕を上げようとします。

しかし、根本的な原因がテイクバック(腕の上げ方)になければ、腕の上げ方を意識して改善することはなく、むしろフォームのバランスを乱すことさえあります。

肘が下がってしまう原因はいくつかあり、それについてこれから話していくので、その要素をきちんと把握するようにしましょう。

トップで肘が下がるピッチャー

肘が下がるピッチャーには2つのタイプがあります。

そのタイプ別で肘が下がる原因について話していこうと思います。

まず、1つ目はトップで肘が下がるタイプです。

まずはトップで肘が下がっているかチェックする方法をお伝えします。

お子さんもしくは自分の投球フォームをみてトップで肘が下がっていないか確認してみましょう。

トップで肘が下がっているかチェックする方法

チェック法は以下の通りでとても簡単です。

- 真横から投球フォームを撮影してください

- 切りとるタイミングはステップする足が地面に着地した瞬間です

- 両肩を結んだライン(黄色い線)と比べて肘が下がりすぎていたらトップで肘が下がっています

この瞬間(ステップする足が地面に着地した瞬間)は肘の高さが両肩を結んだラインとだいたい同じになるのが理想です。

膨大な投球メカニクスの研究データを集め、その中でも正しい投球フォームについてまとめた海外の有名な論文があるのですが、その中でもこのようにいわれています。

ステップ足が地面に着地した瞬間に腕が横に90°開いているのが適切な投球メカニクスである。

引用(一部改):Baseball Pitching Biomechanics in Relation to Injury Risk and Performance|Sports Health

腕が横に90°開いていれば、両肩を結んだラインと肘の高さがだいたい一致することになります。

トップで肘が下がる原因

これからトップで肘が下がってしまう原因について説明していきます。

投球フォームをきちんと修正したいという方はこれから話す根本的な原因を理解することがとても重要です。

肩甲骨と鎖骨が連動していない

テイクバック動作はものすごく簡単にいうと腕を横に広げていく動きになります。

この腕を横に広げる動きは肩の外転動作といいます。

トップで肘が下がっている選手はこの肩の外転の角度が足りていないということになります。

この外転動作をスムーズに行うためには腕だけを頑張って動かしていてもダメで肩甲骨と鎖骨の連動性が重要です。

どういうことかもう少し詳しく説明していきます。

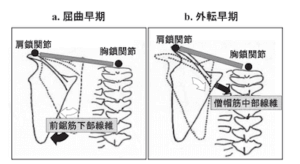

上の図は

- バンザイするように腕を正面から上げる屈曲(図左側)

- 腕を横から広げて上げる外転(図右側)

この2つの動作における肩甲骨・鎖骨の動きの違いをあらわしています。

左側の屈曲では鎖骨が動かずに(胸鎖関節と肩鎖関節にかかっている棒)肩甲骨のみがスライドする動きになります。

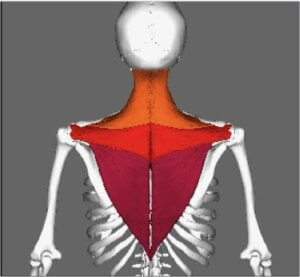

その一方で、右側の外転では僧帽筋中部という肩甲骨の筋肉が収縮して肩甲骨と鎖骨が連動することで腕が上がっていきます。

これが腕を横に開く(外転)ときの重要なメカニズムです。

少し、難しい話をしましたが、要はテイクバックでスムーズに腕を上げるためには肩甲骨と鎖骨が連動して動く必要があるということです。

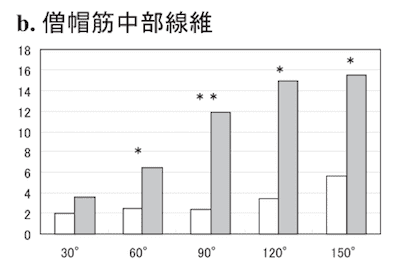

こちらは屈曲と外転で肩甲骨についている僧帽筋中部の活動レベルを比較したものです。

グラフ上の黒い棒線が外転動作で白い棒線が屈曲動作になります。

外転動作では肩甲骨と鎖骨の連動が必要であり、屈曲よりも肩甲骨の筋肉がたくさん働いているのがわかると思います。

- 肩甲骨と鎖骨を連動して動かすことができない

- 肩甲骨の筋肉の動きが悪く、腕を横に開く動作をスムーズに行えていない

つまり、このようなピッチャーはトップで肘が下がってしまう可能性が高くなります。

これが、最初に話したように肘が下がる原因が腕自体になく、他の場所(今回のケースは肩甲骨と鎖骨の連動性)にあるということです。

当然、このようなピッチャーは意識的に腕を上げて投げようとする必要はなく、肩甲骨と鎖骨の連動性を高めるトレーニングを集中的に行うべきです。

肩甲骨と鎖骨の連動性を高めるためのピッチャー必須エクササイズは下の記事で紹介していますぜひ参考にしてみてください。

https://pitcher-room.com/train/scapular-training/

肩周りが固い

次は柔軟性についてです。

ピッチャーはGIRD(Glenohurmeral Internal Rotation Deficit)といって肩の後ろ側の筋肉や関節などがものすごく固くなりやすいです。

肩後ろ側の柔軟性が悪くなると、テイクバックで肘を上げていく途中で固くなっている筋肉や関節包がつっかえてしまい、肘が上がりにくくなります。

いわゆる肩後方タイトネスはコッキング期での肩外転制限を引き起こす可能性がある。

引用(一部改):肩後方タイトネスがテイクバック期の肩外転角度に与える影響|日本臨床スポーツ医学会誌26巻第3号

肩の後ろ側が固くなりやすいのは、ボールリリースからフォロースルーで腕が肩から抜けていかないように肩の筋肉でブレーキをかけているからです。

高速で腕を振っているときに瞬間的に肩の後ろ側でブレーキをかけるためにこの部位には負担がかかりやすく、コリ固まりやすいのです。

ピッチャーのようにボールをたくさん投げる以上はどうしても固くなってしまうのですが、だからといってケアを怠っていると知らないうちにどんどん可動域がせまくなる可能性が高いです。

肩の後ろ側はピッチャーがストレッチで必ず行うべき場所です。時間をかけて入念に行うようにしましょう。

ピッチャーが行うべき肩のストレッチ法は下の記事で紹介しています。

こちらで紹介しているストレッチは毎日やることを強くオススメします。

https://pitcher-room.com/care/after-stretch/

テイクバックのとり方に問題がある

最後はテイクバックのとり方に問題があるケースです。

この場合は腕の使い方自体を修正する必要があります。

テイクバックのとり方に問題があるのは少年野球の選手にとても多いです。

腕の使い方自体を修正するといっても、小学生に無理に腕を上げようとさせるのは逆効果です。

テイクバックを修正するときのポイントは投球フォーム自体を意識させることはせず、腕をあげるためのコツを自然に身につけてもらうということです。

これはものすごく大切なことです。

少年野球の年代では自分の体を緻密に操作するのはかなり難しいことです。

正しいフォームを教えたところで選手がその動きを正確に再現できることはほとんどありません。

フォームを意識するあまり、動きが消極的になってしまうこともあります。

そのため、少年野球の選手には遊び要素を取り入れた投球ドリルを反復して行ってもらい、肘が上がるためのコツを自然に身につけさせてあげるのが望ましいです。

ぼくが普段実践しているテイクバックのコツをつかむたの投球ドリルは以前の記事でまとめて紹介しています。

興味ある方はそちらも参考にしてみてください。

https://pitcher-room.com/form/junior-method1/

リリースポイントで肘が下がるピッチャー

次はリリースポイントで肘が下がってしまうタイプについて話していきます。

ピッチャーはボールをリリースした直後に肘に外反ストレスという大きな負担がかかっています。

この負荷が大きいほどケガのリスクが高くなるのですが、リリースポイントで肘が下がっていると肘の外反ストレスが大きくなってしまいます。

さきほど説明したトップで肘が下がっているタイプでは、必然的にリリースポイントでも肘の位置が低くなりやすいです。

そのため、トップとリリースポイントの両方のフェーズで肘が下がっている選手は以下の手順で投球フォームを修正するようにしてください。

- まずはじめにトップで肘が下がるのを修正するようにしましょう。

- トップで肘が下がるのを修正できたら、リリースポイントの肘下がりが修正されているか確認しましょう。

- トップで肘の位置がよくなったのにリリースポイントでは変わらず肘が下がる選手は、これから説明する箇所に原因がないか見ていきましょう。

リリースポイントで肘が下がっているかチェックする方法

- 正面から投球フォームを撮影してください

- 切りとるタイミングはリリースの瞬間です

- 両肩を結んだラインと比べて右肘が下がっていないかチェックしましょう

肩・肩・肘ラインといって左肩・右肩・右肘を結んだラインが一直線になっていればOKです。

右肘の位置がこのラインを外れて低くなっている場合はリリースポイントで肘が下がっていることになります。

リリースポイントで肘が下がる原因

これからリリースポイントで肘が下がってしまう原因について解説していきます。

しなりの感覚がない

リリースの直前に全身のしなりを作れているピッチャーはそのしなりを解放することで肘から先が自然に伸びてくるリリースになりやすく、肩・肩・肘ラインも一致しやすくてリリースポイントで肘が下がることは少なくなります。

全身のしなりはリリースの瞬間にボールに伝える力を増幅させるための助走のようなものです。

そのため、全身のしなりが深いピッチャーほど球速が出やすくなります。

しなりを上手に作ることができない選手はどの年代でも多いのですが、その原因を探っていくとこのような傾向があります。

- 中学2年生以上→全身の柔軟性不足

- 少年野球〜中学1年生くらいまで→腕をしならせる感覚がわからない

つまり、中学生以降では体が固くてしならせることができない。

一方で、少年野球の選手は全身をしならせる可動域はあるけど「どのように体を使えばいいのかがわからない」といった感じです。

しなりをスムーズに作るためにはラギングバックといって体幹の回転とは反対方向に腕を回転させる必要があるのですが、この動きをできない選手が本当に多いです。

腕に力みがある選手は体幹の回転に腕も一緒につられてしまい、しなりの動きは絶対に生まれません。しなりを作るためには腕に力みがなく、リラックス状態にあるのが必須条件です。

見るからにガチガチに力んで投げているピッチャーけっこういますよね?

それではしなりを作ることはできず、リリースポイントで肘が下がってしまいます。

しなりの感覚をつかむためには骨盤から胸郭・肩などを連動させて腕を柔らかく使うトレーニングドリルに取りくまないといけません。

全身の連動性を高めるのに最適なのがバネトレというトレーニング法です。

このバネトレはぼく自身勉強して普段トレーニング指導している少年野球の選手にも利用しています。

全身をしならせてバネのように柔らかく使う感覚をつかむためのドリルがたくさんあるのでおすすめです。

はじめは小学生にとっては少し難しい動きもあるのですが、続けて練習することで少しづつしなりの感覚が身につき、その感覚が実際の投球動作にも反映されるようになります。

- バネトレの特徴と内容

- バネトレを実際に導入してみた率直な感想と効果

- バネトレのメリットとデメリット

バネトレについては下の記事の中でくわしく解説していますので、バネトレ導入の参考材料にしてください。

体幹の動きに問題がある

リリースポイントを安定させるためにはピッチング中の体幹の操作も重要です。

リリースポイントで体幹を安定させるための体感の使い方やピッチングで体幹を傾ける重要性などについて前の記事でまとめていましたので、興味ある方は読んでみてください。

https://pitcher-room.com/form/pitcher-form/

インナーマッスルの筋力が弱い

最後です。

肩のインナーマッスルの筋力が弱いと腕の位置を安定して支えることができず、リリースポイントで肘が下がりやすくなるといわれています。

インナーマッスルの重要性はみなさんご存知のところだと思います。

しかし、インナーマッスルはとても繊細な筋肉なので、正しいやり方で慎重にトレーニングしないとアウターマッスルばかりを使ってしまい、トレーニングの効果がなくなってしまいます。

- ピッチャーにとって肩のインナーマッスルがなぜ大切なのか

- ピッチャーのためのインナーマッスルの正しいトレーニング方法

このあたりについては下の記事を参考にしていただけるといいのではないかと思います。

https://pitcher-room.com/train/inner-training/

野球ギアも有効活用しよう

最近はピッチングのパフォーマンスを効率よく高めるのに役立つギアがたくさん登場しています。

上記3要素はピッチングの球速を上がるのに欠かせない要素ですが、普段の練習ではなかなか能力アップすることができません。

そんなときに野球ギアを活用することで普段得ることができない感覚や能力を習得することができます。

1.瞬発力 2.全身のしなり 3.指力

を高めるのに有用な野球ギアとその使用方法を下記記事で徹底解説しています。

野球ギアおすすめ10選!ピッチャー必携器具を現役トレーナーが厳選

まとめ

肘が下がるピッチャーの投球タイプとその原因について話してきました。

今回の話のポイントは以下の通りです。

- トップで肘が下がっているとリリースポイントでも肘が下がりやすい

- まずはトップでの肘の高さを修正する

- 肘が下がる原因は選手によって違うのでその選手にあった対処法を選択する必要がある

冒頭で話しましたが、「肘を上げろ」という指導や声かけは行わず、なぜ肘が下がってしまうのか根本的な原因を把握し、その原因に対するトレーニングを行うことが大切です。

ぜひ、今回の内容を踏まえて原因をつきとめたうえで投球フォームの修正に取り組んでみてください。

野球技術系のDVDを60本以上買いあさったぼくが選ぶ野球技術向上のDVDランキングです。

【選定基準】

- 技術向上に効果があるのか

- 小・中学生でも取り組みやすいか

- 保護者・指導者にも有益か

- Youtube等の無料ツールにはない情報か

- お金を出して買うほどの価値があるか