【完全図解】インフィールドフライの条件とルールを分かりやすく解説

野球のルールで分かりくいものの代表格というとインフィールドフライです。インフィールドフライの条件は複雑ですが「なぜそのルールがあるのか」その理由を理解できると頭にスッと入ります。この記事ではインフィールドフライの条件やルール、適応されないケースやよくある疑問まで全て分かりやすく解説しています。

インフィールドフライってなんだろ?

図解で超簡単に解説するぞ!

野球のインフィールドフライは1試合のうちに1回あるかないかのルールです。

頻繁におこるプレーではないので、野球未経験の方にとっては難しくてよく分からない!と感じる方が多いと思います。

でも、「インフィールドフライはなんのためにあるのか?」を知ることでその条件やルールが自然と頭に入ってきます。

今回はインフィールドフライに関する情報を小学3年生でも理解できるように解説していきます。図とイラストを使って読みやすく説明しますので、みなさんぜひ参考にしてください。

- インフィールドフライのルール

- インフィールドフライの必要性

- よくある疑問とその回答

この記事の目次

インフィールドフライの条件

まずインフィールドフライの条件について一つずつ説明します。

インフィールドフライがおこる場面

インフィールドフライが適用される場面は以下の通りです。

1.アウトカウント

ノーアウトもしくは1アウトのときに限ります。

2アウトでインフィールドフライは起きないぞ

2.ランナー

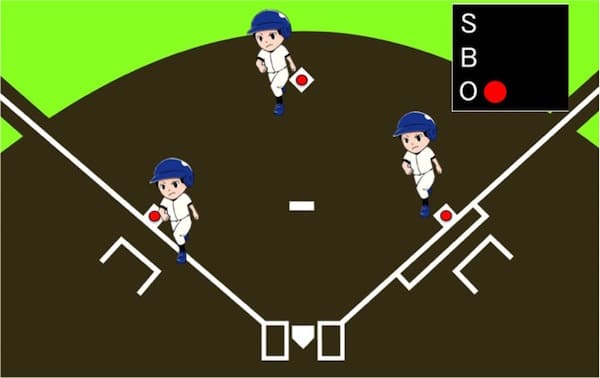

ランナー1・2塁もしくは満塁のときに限ります。

まとめると以下の場面でインフィールドフライが発生する可能性があるぞ

まず、この4つの場面が前提条件です。

この条件下でこれから説明するプレーがおこるとインフィールドフライが発生します。

ランナー1塁では起きないことを覚えておこう

インフィールドフライの条件

この4つの場面でどんなときにインフィールドフライになるの?

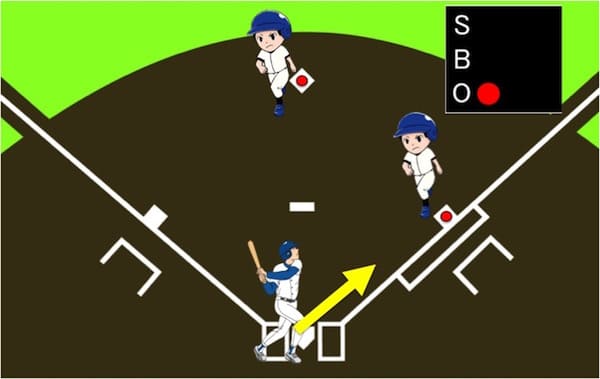

上記どれかの場面でバッターが内野フライを打ち上げます。

このとき、野手が普通に守備をすればキャッチできると審判が判断して審判が「インフィールドフライ」と声に出して宣告したらインフィールドフライが正式に発動します。

インフィールドフライになるかは審判の判断だぞ

インフィールドフライ発生の基準

- 内野フライ

- 野手が普通にすればキャッチできるフライ

- ギリギリとれるかとれないかのフライでは起きない

- 審判が上記1〜3を判断して宣告する

インフィールドフライが発生するとどうなるか

審判がインフィールドフライを宣告するとその時点で内野フライを打ったバッターはアウトです。

たとえ、そのフライを内野手が落としたとしてもバッターはアウトになります。

ボールが地面に落ちてもバッターはアウトだぞ

後で詳しく解説しますが、インフィールドフライが宣告されても、ボールデッドではなくてボールインプレーです。

そのため、ランナーはタッチアップや進塁することは可能です。

また、ボールデッドとボールインプレーの用語解説は下記記事でしているので、そちらを参考にしてください。

【動画実例つき】野球のボールデッドとは?ボールインプレイと合わせて覚えよう

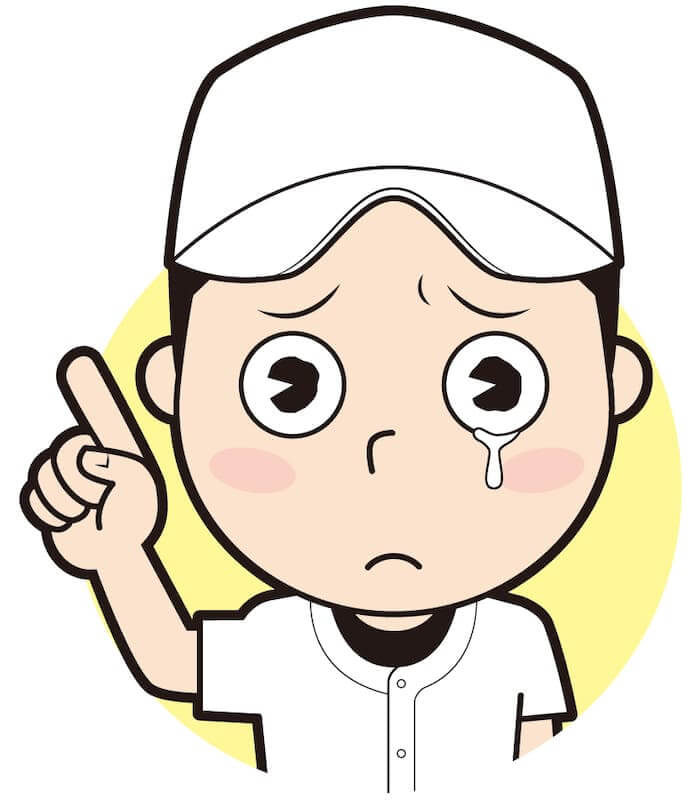

インフィールドフライの審判ジェスチャー

審判がインフィールドフライを宣告するときは人差し指を天井に向けてコールする決まりになっています。

歓声で審判の声が聞こえないときは審判の動きに注目してみましょう。

インフィールドフライが必要な理由

なぜインフィールドフライのルールがあるの?

インフィールドフライは攻撃側が簡単にダブルプレー(二人が一つのプレーで同時にアウトにされる)にされるのを防ぐためにあるルールす。

詳しく解説していくぞ!

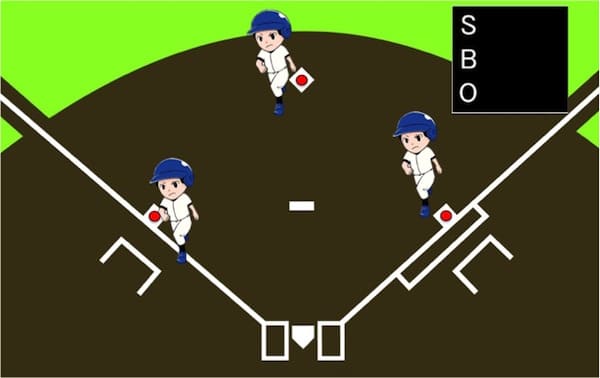

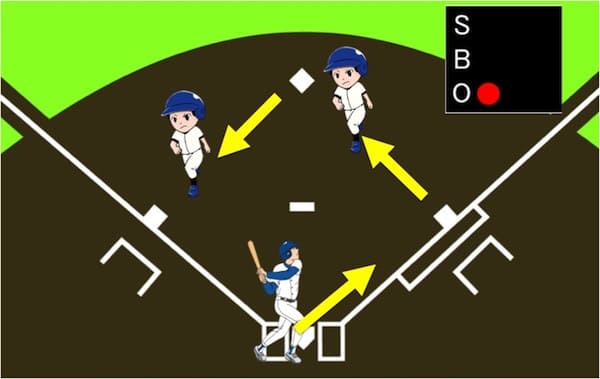

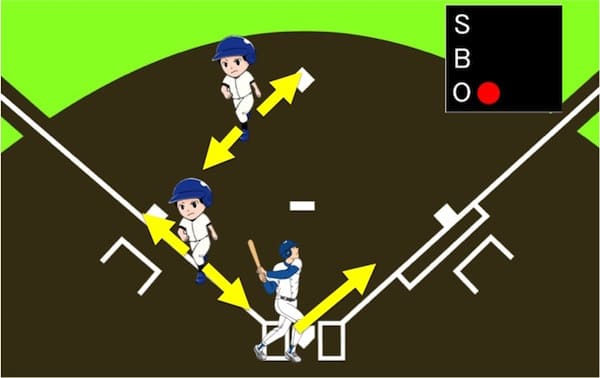

上記1アウトランナー1・2塁の場面を例に説明します。

この場面でバッターが内野フライを打ち上げたとします。

このとき、2人のランナーはすぐに次の塁に走り出すことはできません。

なぜなら、もし守備側がフライをキャッチして自分がいた塁にボールを戻されたらアウトになってしまうからです。

ランナーはフライがキャッチされたときはリタッチする義務があります。

リタッチについては下記事で解説しているので、そちらを参考にしてください。

【未経験者でも絶対分かる】犠牲フライの意味と打率・打席数など記録のつけ方

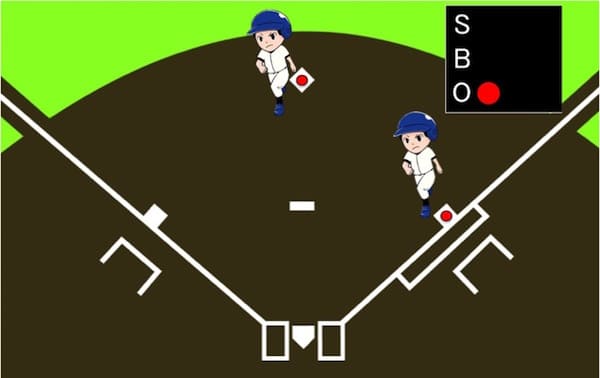

塁上にいる2人のランナーは今いる塁の近くでフライがキャッチされるかその行方を確認する必要があります。

そこで、フライをとりにいった守備側の内野手がわざとボールをキャッチせずに落としたとします。

そうすると1.2塁では打ったバッターが1塁に行くので、ランナーが詰まった状態になります。

そのため、必然的にもともと1塁と2塁にいたランナーははじき出されるように次の塁に進まなければなりません。

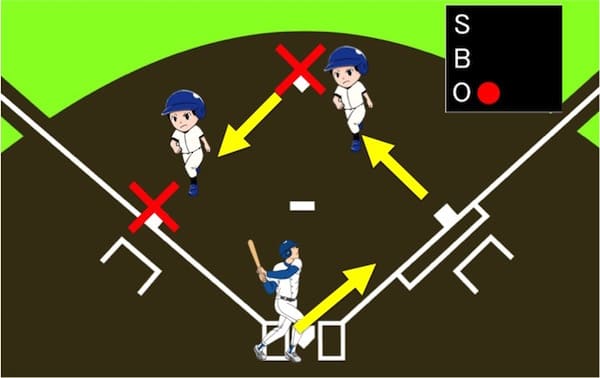

しかし、守備側が落としたボールをすぐに拾って三塁や二塁に投げてしまえば簡単にダブルプレーが完成してしまいます。

これだとせっかくのチャンスも点が入らなくなってしまうな

このように守備がわざと内野フライを落としてダブルプレーを狙いにいくのを防止するために、あらかじめインフィールドフライが宣告することでバッターを自動的にアウトにすることができます。

このように守備側がわざとボールを落としてダブルプレーをねらうと故意落球になります。

故意落球はプロ野球などでたまにみられるプレーです。

下記記事では故意落球について実例動画つきで解説しているので興味ある方はご覧ください。

守備側のずる賢いプレーを防ぐためにあるのがインフィールドフライといえます。

インフィールドフライの注意点

インフィールドフライの注意点だ!

インフィールドフライが発動するのは守備側が簡単にキャッチできる内野フライのみです。

守備側がキャッチするか落としてしまうのか分からない微妙な内野フライでインフィールドフライが宣告されたら、本当はヒットになったかもしれない打球が全てにアウトになってしまいますからです。

また、2アウトのときにインフィールドフライは発動されません。

2アウトだと内野フライがキャッチされた時点で3アウトとなってその回の攻撃は終了です。

そのため、キャッチされたとしても元の塁にランナーは戻る必要はなく、インフィールドフライを発動する理由がないからです。

インフィールドフライ注意点

- 簡単にとれる内野フライしか発生しない

- 2アウトでは発生しない

インフィールドフライでよくある疑問

インフィールドフライのときランナーはどうなるの?

このようなよくある疑問について深掘りしていきます。

ランナーは進塁できるのか

インフィールドフライの宣告でバッターはその時点でアウトですが、ボールインプレーなのでランナーは進塁やタッチアップすることができます。

プレーは続いているんだ

こちらは巨人対広島の映像です。

インフィールドフライが宣告されたあとにランナーがホームに帰って広島のサヨナラ勝ちになったシーンです。

こんな珍しいこともあるんだね

このようにインフィールドフライはボールインプレーが続くのでランナーは次の塁に進むことも可能です。

守備側がフライを落とした場合

フライを落とした場合はどうなるの?

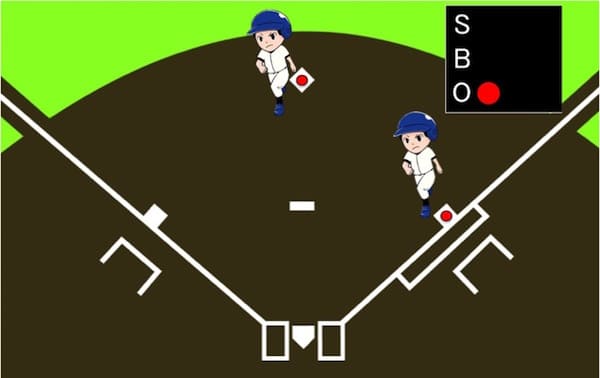

1:フェアゾーンに落ちたとき

ここまで解説した通り、フライがフェアゾーン内に落ちたらバッターはアウトです。

一方、ボールインプレーなのでランナーは進塁が可能です。

2:ファウルゾーンに落ちたとき

フライがファウルゾーンに落ちた場合はバッターはアウトにならずにもう一度打ち直しになります。

フェアゾーンがファウルゾーンのどちらかに落ちるか微妙な打球の場合、審判は「インフィールドフライ・イフ・フェア」と宣告します。

「もしフェアなら」ということか

つまり、ファールの打球であればインフィールドフライにはなりません。

3:フライが外野に落ちた場合

打った瞬間は内野フライでインフィールドフライが宣告されたけど、その打球が意外に伸びて外野に落ちたとしてもバッターはアウトです。

4:ランナー2・3塁の場合

ランナー2・3塁でインフィールドフライは発生すると思いますか?

これに正解してその理由も説明できる方はインフィールドフライを正しく理解できています。

分からないから教えて・・

まかせなさい!

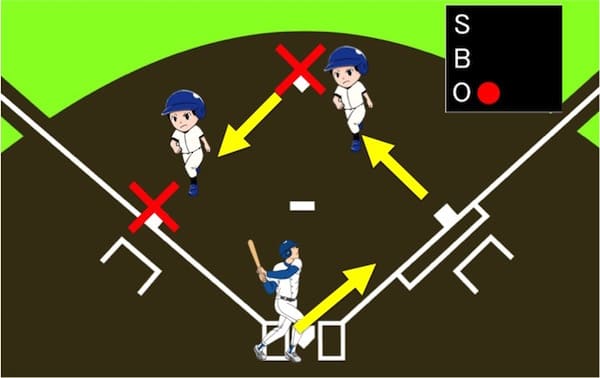

インフィールドフライの発生条件である1アウト1・2塁の場面をもう一度想定しましょう。

1・2塁のようにランナーが詰まった場面では内野フライが落ちたときに、急いで次の塁に走っても間に合わず、簡単にダプルプレーをとられてしまいます。

そういった守備側のずる賢いプレーを防ぐためにあるのがインフィールドフライでした。

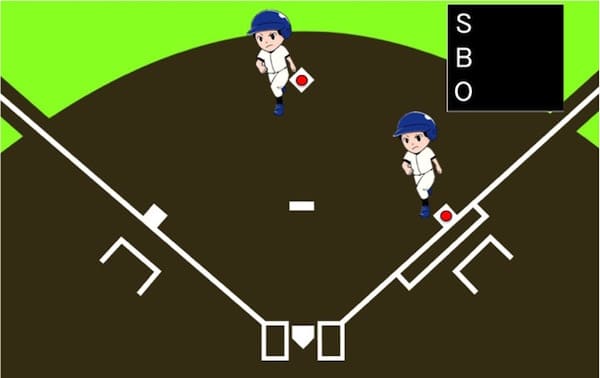

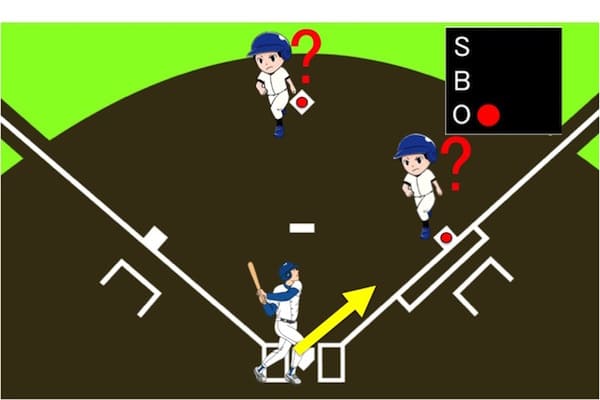

では次に、ランナー2・3塁の場面を考えてみましょう。

2・3塁の場合、もし守備側が内野フライを落としたとしてもランナーが詰まっていないので、ランナーは無理に次の塁に走る必要はありません。

もし、守備側が内野フライをわざと落としたとしてもそのまま塁にとどまればよく、内野フライを打ったバッターも1塁に行くことができるのでチャンスが拡大することになります。

わざとフライを落としても意味がないわけだね

そのため、守備側がわざとボールを落としてダブルプレーを狙いにくことはできません。

よってランナー2・3塁の場面ではインフィールドフライを宣告する必要がなく、発生することはありません。

ここまでをまとめるとインフィールドフライはランナーが詰まった状態でないと起こりません。

ランナーが詰まった場面というとこちらになります。

- ランナー1・2塁

- 満塁

- 内野フライがファウルゾーンに落ちた場合は打ち直しになる

- インフィールドフライが外野に落ちたときにバッターはアウト

- インフィールドフライはランナーが詰まったときのみにおこる

5:ランナー1・3塁の場合

ランナーが詰まっていないので、ランナー1・3塁もインフィールドフライは宣告されません。

5:バントのフライ

バントではインフィールドフライは適応されません。

理由は時間的な余裕がないからです。

この条件を逆利用してバントでフラフラと上がった小フライをキャッチするフリをしてダブルプレーを狙いに行くこともあります。

例えば、こちらのシーンではキャッチャーがわざとボールを落としてダブルプレーが成立しています。

ホントだ!反則じゃないの?

バントではインフィールドフライにならないので、このプレーは反則にはなりません。

攻撃側はバントをしっかり転がして小フライにならないように注意する必要があります。

6:ライナーの場合

ライナーの場合もインフィールドフライは発生しません。

ソフトボールのインフィールドフライ

ソフトボールにもインフィールドフライのルールが存在します。

0アウト・ワンアウトで走者が一塁・二塁あるいは満塁の時に、内野に打ち上げられた飛球(バントやラインドライブ=ライナーは除く)で、野手(外野手)が容易に守備できると審判員が判断した場合をインフィールドフライという

引用:初めて学ぶ人のためのソフトボールルールブック2021|むつ市ソフトボール協会

野球と同じだね

インフィールドフライはダブルプレーを防ぐためのルール

インフィールドフライは守備側がずる賢こくダブルプレーをとるのを防ぐために攻撃側のことを考えたルールです。

インフィールドフライが発生するときのポイントは以下の通りです。

- ランナーが詰まった場面

- 守備側が簡単にキャッチできる内野フライ

- インフィールドフライを発動する決定権は審判

インフィールドフライのルールを覚えてお子さんの野球応援やプロ野球観戦、高校野球観戦をより深く楽しんでください!

野球技術系のDVDを60本以上買いあさったぼくが選ぶ野球技術向上のDVDランキングです。

【選定基準】

- 技術向上に効果があるのか

- 小・中学生でも取り組みやすいか

- 保護者・指導者にも有益か

- Youtube等の無料ツールにはない情報か

- お金を出して買うほどの価値があるか