【未経験者でも絶対分かる】犠牲フライの意味と打率・打席数など記録のつけ方

犠牲フライを理解するにはタッチアップというルールとセットで覚えると頭に入りやすく、理解できると試合中に犠牲フライがおきたらハラハラしながらより一層野球観戦を楽しむことができます。この記事では犠牲フライとタッチアップのルールを野球未経験の小学生でも分かるように完全図解で解説しています。

犠牲フライってなんだっけ?

犠牲フライは野球で盛り上がる重要なプレーだぞ

そうなんだ!きちんと理解したいな

野球未経験者にもわかるように解説していくぞ!

犠牲フライは勝敗を分けるプレーになることもあるとても見応えのある瞬間です。

しかし、犠牲フライが一瞬で終わって何が起こったか理解できなかったという方もいると思います。

今回は野球未経験の方でも犠牲フライのルールが分かるように図とイラストで徹底解説しています。

この記事を読んで犠牲フライのルールを知ることでより一層野球観戦を楽しむことができるようになります。

芹田祐(セリタタスク)

理学療法士として整形外科病院・整形外科クリニックなどに10年ほど勤務。野球現場では小学生からプロ野球まで幅広い年代の選手に対して述べ1000名以上のリハビリテーション・トレーニング指導経験あり。

保有資格

理学療法士/認定理学療法士/JARTA認定トレーナー/国際認定シュロスセラピスト/修士(医科学)

この記事の目次

犠牲フライとは

野球規則には犠牲フライはこのように規定されているぞ

0アウトまたは1アウトで、打者がフライの打球を打って、フェア地域とファウル地域を問わず、外野手または外野まで回り込んだ内野手が(1)捕球した後、走者が得点した場合(2)捕球し損じたときに走者が得点した場合で、仮にその打球捕らえられていても、捕球後走者は得点できた記録員が判断した場合には、犠牲フライを記録する

引用:公認野球規則|日本プロ野球機構

これじゃ難しくて分からないよ

これから分かりやすく解説していくぞ

犠牲フライに成功するとその攻撃チームには得点が入ります。

下の動画がそのシーンです。

攻撃側の巨人の3塁ランナーがホームまで帰って1点入っています。

犠牲フライは省略して犠飛ともいい、英語ではsacrifice flyといわれています。

犠牲フライを正しく理解するためには、先にリタッチとタッチアップというランナー側のルールを知る必要があります。

リタッチとタッチアップを理解できると、一気に犠牲フライのことも分かりやすくなります。

ということでまずはランナー側のルールであるリタッチとタッチアップについて説明していきます。

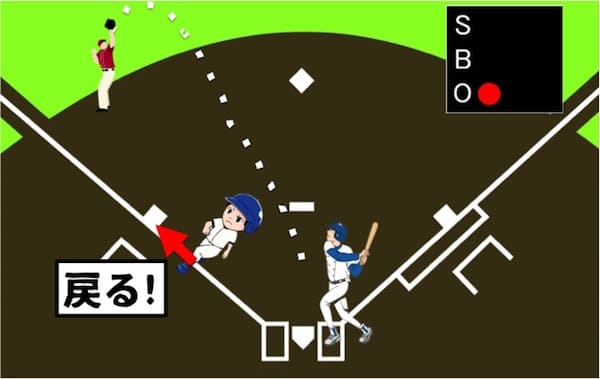

フライにはリタッチの義務がある

バッターがフライを打ち上げてキャッチされたとき、ランナーは一度もともと自分がいた塁に戻ってベースに触れないといけません。

ベースに触れてからは次の塁に進んでもOKになります。

このルールのことをリタッチといいます。

ただし、リタッチしても次の塁に進めるのは守備側がフライに触れたとき、つまりグローブに当たった瞬間からと決まっています。

リタッチはランナーが1塁・2塁・3塁のどこにいても全てのランナーに適応される大前提のルールです。

リタッチしないとアウトにされる

フライをキャッチした後にランナーがいた塁までボールを投げ、ランナーよりも先にベースに触れるとアウトになります。

そのため、フライのときにランナーは相手守備の送球よりも早く塁に戻れる位置にいる必要があります。

タッチアップとは?

リタッチすることを別名タッグアップ(tag up)といいます。

タッグアップはTouth(触れる)とUp(上げる)を合わせた野球用語です。

実際、野球現場でタッグアップということはなく、だいたいタッチアップといいます。

また、タッチアップはランナーがフライがキャッチされたのを見て次の塁に走ったときに使われます。

このように、正式ルールではリタッチとタッチアップに違いはないのですが、実際の野球現場では言葉の使われ方に違いがあることを覚えておきましょう。

ちなみにタッチアップはどこに飛んだフライでも行うことができます。

つまり、内野フライ、外野フライ、ファウルゾーンなどどのフライでも、きちんとリタッチして守備側がボールにふれた瞬間からは次の塁を狙うことができます。

- フライのときにベースに戻って触れる→リタッチ

- リタッチ後に次の塁に進もうとする→タッチアップ

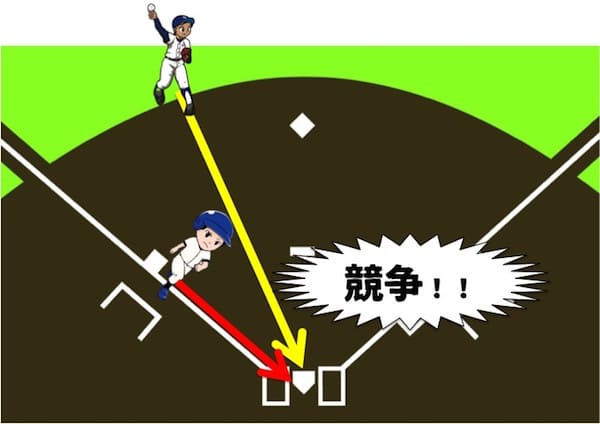

タッチアップはランナーと守備の競争

ランナーはどんどんタッチアップすればいいんだね

勝手にタッチアップできるわけじゃないぞ

ランナーは無条件にタッチアップで次の塁に進めるわけではありません。

次の塁に向かって走っても、自分よりも先に守備側に次の塁へボールを運ばれてしまうとアウトです。

つまり、ランナーと守備側の競争になるのがタッチアップです。

そのため、ランナーはむやみやたらにタッチアップすることはありません。

自分の走力vsフライが上がった位置・相手守備の肩の強さを天秤にかけて相手よりも早く次の塁に行けると思ったときにタッチアップを試みます。

ランナーは守備の力を把握しておく必要があるね

タッチアップが一番起こりやすい場面は外野フライです。

外野フライだと三塁やホームまでの距離が遠く、守備側がフライをキャッチしてからベースまでボールを届かせるのに時間がかかるからです。

外野フライ以外でもタッチアップはできる

しかし、ランナーは外野フライ以外でもタッチアップすることはできます。

例えばこちらのプレーです。

キャッチャーフライでランナーが1塁から2塁にタッチアップをしたシーンです。

ランナーカッコいいね!

簡単なキャッチャーフライだと2塁にタッチアップするのはほぼ不可能です。

しかし、このプレーのようにギリギリでキャッチした場合、キャッチャーが体勢を立て直して投げるまでに時間がかかります。

その隙をみてタッチアップをしたランナーが素晴らしいプレーです。

タッチアップと犠牲フライの違い

タッチアップと犠牲フライは基本的には同じ意味です。

ただ1つ違うことろは犠牲フライは攻撃側に得点が入ったときしか使われません。

そのため、さきほどの1塁から2塁へのタッチアップでは得点が入っていないので犠牲フライとはいいません。

タッチアップしてホームに帰ることに成功して1点入ったら犠牲フライになると覚えておきましょう。

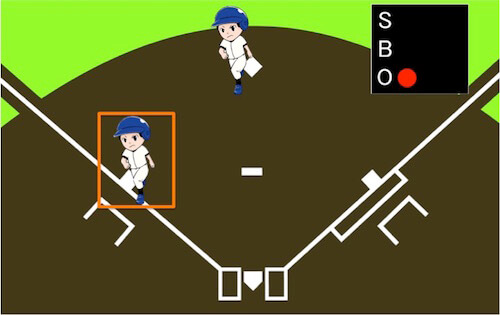

2塁から3塁への犠牲フライ?

犠牲フライは得点が入るということが条件でした。

2塁から3塁へのタッチアップだと得点が入らないので、このケースでも犠牲フライとはいいません。

例えばこのシーンですが、2塁から3塁にタッチアップして得点が入っていないので犠牲フライにはなりません。

【高校野球】松山商業の奇跡のバックホーム

「松山商業の奇跡のバックホーム」をご存知ですか?

簡単に紹介しておくぞ

1996年夏の甲子園の決勝戦は愛媛県代表の松山商業vs熊本県代表の熊本工業でした。

試合は両者譲らず、3対3で同点のまま延長戦に入りました。

10回裏熊本工業の攻撃は1アウト満塁で大きなライトフライが上がりました。

ライト後方への大きなフライだったので、犠牲フライが成功して熊本工業の優勝が決まると誰もが思いました。

しかし、松山商業のライトの選手がホームに見事な大返球をして3塁ランナーをアウトにして熊本工業のサヨナラ勝ちを阻止しました。

このプレーは松山商業の「奇跡のバックホーム」として語り継がれています。

そのシーンがこれです。

ちなみに、延長11回表に松山商業は3点をとり、その裏の熊本工業の攻撃を抑えて6対3で勝利して優勝を果たしています。

このように犠牲フライは3塁ランナーと守備側の競争でギリギリのプレーになることが多く、見応えのある瞬間です。

犠牲フライが起こる条件

犠牲フライの条件をまとめるぞ

今までの説明をふまえて犠牲フライが起こる場面をまとめていきます。

アウトカウント

0アウトか1アウトです。

2アウトだとフライを捕った時点でチェンジだもんね

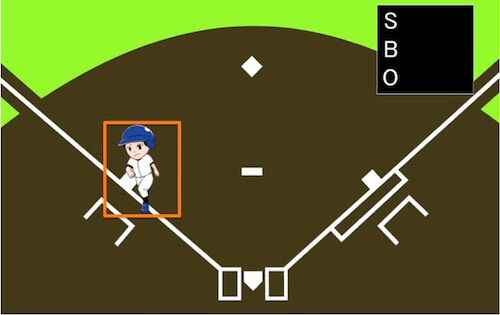

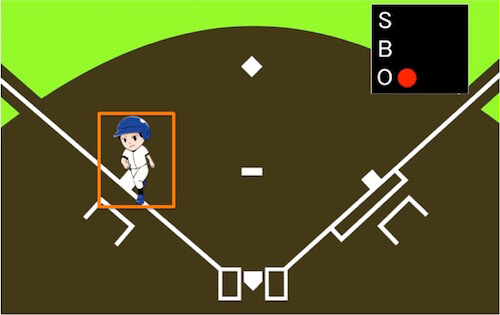

ランナー

3塁ランナーがいることが最低条件です。

(※2塁ランナーがホームまで帰っても犠牲フライになります)

少なくとも以下の場面が最低条件だ

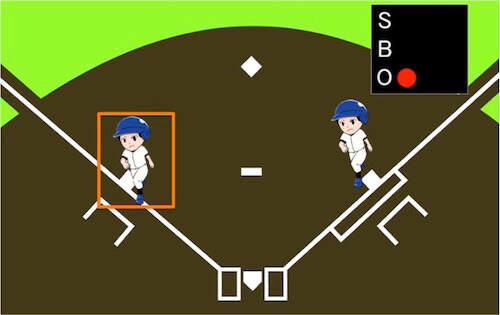

ランナーは3塁にいればOKなので、他の塁にランナーがいてもいなくても関係ありません。

3塁ランナーがポイントだね

このようにランナー1・3塁やランナー2・3塁でも犠牲フライの可能性があります。

守備側はアピールできる

3塁ランナーが捕球前にスタートしたらどうなるの?

守備側にはアピールする権利があるんだ

フライに触れる瞬間より前にランナーが次の塁に進んだと思ったら守備側はボールを元々いた塁に投げてベースに触れます。

審判がランナーがベースを離れて次の塁に進むのが早かったと判断すればそのランナーはアウトになります。

これを守備側のアピール権といいます。

ランナーがリタッチせずに次の塁に進塁したのを守備側が気づかなければ、審判からアウトを宣告することはなく、ランナーが次の塁に進んだ状態でプレーが再開します。

守備側はきちんとみておかないといけないね

アピール権の消滅

このアピールの権利は守備側の選手(投手・内野手)がフェアゾーンから離れたときになくなります。

攻守交代の場合と試合終了の場合との区別なく、いずれの場合でも投手および内野手が、フェア地域を離れたときに、アピール権が消滅することとなる。アマチュア野球では試合終了後の場合に限って、両チームが本塁に整列したとき、アピール権は消滅することとする。

引用:野球規則2015年版

【プロ野球】犠牲フライで2点入ったケース

犠牲フライで一気に2点入った珍しいケースを紹介します。

西武対ロッテの試合映像です。

西武のセンターが浅め(内野に近い位置)に守っていましたが、大きなフライが上がったので猛ダッシュで後ろに下がっていきます。

フライをなんとかキャッチしましたが、後ろ向きでのキャッチで体勢が大きく崩れてしまい、すぐに内野まで返球することができませんでした。

そのスキをみて2塁ランナーのロッテ角中選手が2塁から一気にホームまで返って2点が入ったというシーンです。

おそらくですが、角中選手はセンターが浅めに守っているのを事前に確認していたと思います。

打ち上げたフライがかなり深かったので、リタッチしておいてもしキャッチできなければそこからでもホームまで帰れるし、ギリギリのところでセンターがキャッチしたらタッチアップで次の塁に進むことを狙っていたのだと思います。

犠牲フライにならないケース

犠牲フライにならないケースを紹介します。

2アウトの場面

2アウトの場面では守備側がフライをキャッチしたら3アウトとなり、その時点で攻撃終了となるので犠牲フライにはなりません。

攻撃側に得点が入っていない場合

これはさきほど説明したとおりです。

得点が入らずにランナーが次の塁に進んだ場合は犠牲フライではなくタッチアップです。

犠牲フライのときの成績と記録

犠牲フライは記録がどうなるか解説するぞ

ここからは犠牲フライを打ったバッターの記録がどうなるかについて紹介します。

1:打数について

犠牲フライの記録上の扱いは犠牲バントと同じです。

犠牲バントは打数に入らないので犠牲フライも打数に入りません。

2:打率について

打率はこのような計算で決まります。

打率の計算式

- 打率=安打数(ヒット数)÷打数

さきほど紹介したように犠牲フライは打数にカウントされません。かつヒットでもないので打率は下がりません。

1点差など僅差の場面では、バッターは犠牲フライを狙って打ちにいくことがあります。

犠牲フライは立派な打撃技術なのです。

3:打点について

犠牲フライでは得点が入るので打ったバッターには打点がつきます。

ほとんどないケースですが、さきほどのロッテ角中選手のように犠牲フライで2塁ランナーもホームに帰れば、犠牲フライを打ったバッターに打点2がつきます。

4:出塁率について

出塁率はこのようにして計算されます。

出塁率の計算式

- 出塁率=(安打数+四死球)÷(打数+四死球+犠牲フライ)

なんか複雑だなあ

出塁率の計算式には犠牲フライが含まれています。

犠牲フライを打つことで出塁率は下がってしまいます。

犠牲フライの成績まとめ

- 打数

打数に入らない - 打率

変わらない - 打点

得点分つく - 出塁率

下がる

出塁率は下がることを覚えておこう

犠牲フライを防ぐための故意落球

犠牲フライで点をとられるのを防ぐために故意落球することがあるんだ

こちらの巨人対阪神の映像で犠牲フライを防ぐための故意落球を説明します。

試合状況の概要

- 2対1で阪神が勝っている

- 9回裏

- ノーアウト1・3塁

- 巨人攻撃中

バッターの巨人坂本選手がファウルゾーンに大きなレフトフライを打ち上げます。

阪神のレフトの選手がそのフライをキャッチしますが、大きなフライだったので3塁ランナーは余裕でホームに帰って巨人に1点入って同点という流れです。

阪神からしたらこの回を0点に抑えれば勝利になるので絶対に1点もとられてはいけない場面です。

もし、フライがフェアゾーン内であれば、キャッチしないとヒットになるので取らないといけません。

しかし、このケースのようにファウルゾーンのフライでは、落としても打ち直しになるだけです。

なるほど!

点差が開いて1つのアウトを確実にとった方がいい場合はファウルゾーンのレフトフライをキャッチしてもいいと思います。

しかし、このケースは1点もとられてはいけいない場面なので、フライをとるべきではなかったのかもしれません。

ケースバイケースということだね

このように戦略的にわざとボールをキャッチせずに落とすことを故意落球といいます。

インフィールドフライでは故意落球を使うことができませんが、外野フライで故意落球することはルール上全く問題ありません。

インフィールドフライって??という方は下記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

【図解で必ず分かる】インフィールドフライの条件とよくある疑問

犠牲フライのルールを知って野球観戦をより楽しもう

犠牲フライのルールは少しややこしいですが、接戦の場面ではとても見応えのある瞬間になります。

犠牲フライのルールをまとめると以下の通りです。

- 犠牲フライとタッチアップは基本的には同じ

- 犠牲フライは得点が入ったときのみ使われる言葉

- フライのときランナーはリタッチしてから次の塁に進む義務がある

また、犠牲フライの成績や記録上の扱いは以下の通りです。

- 打席数にカウントされないので打率は下がらない

- 打点はカウントされる

- 出塁率は下がる

野球のルールを知ることで野球観戦がより楽しくなると思います。

犠牲フライが起こる場面は外野フライが飛ぶことを期待して野球観戦をしてみてください。

野球技術系のDVDを60本以上買いあさったぼくが選ぶ野球技術向上のDVDランキングです。

【選定基準】

- 技術向上に効果があるのか

- 小・中学生でも取り組みやすいか

- 保護者・指導者にも有益か

- Youtube等の無料ツールにはない情報か

- お金を出して買うほどの価値があるか